能登半島地震による影響について

おかげさまで無事復旧しました

出荷はほぼ万全で可能です。

納期については1週間程度かかります。

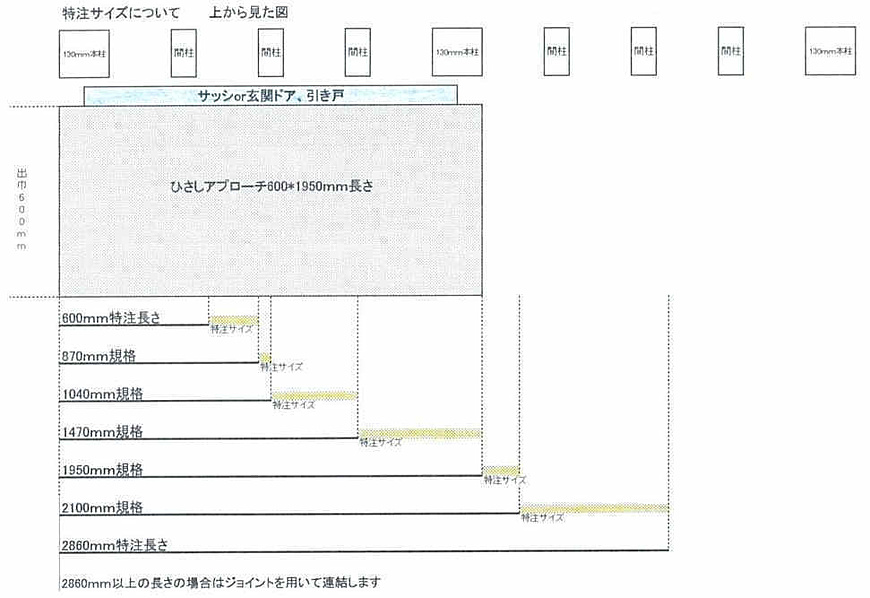

どの製品も特注ワイドサイズ製作OK希望の場合無償

規格寸法以内の希望寸法をお知らせください 10mm単位まで

ただし出幅の特注はお受けいたしかねます

例えば1950mm規格サイズを1820mmに加工等

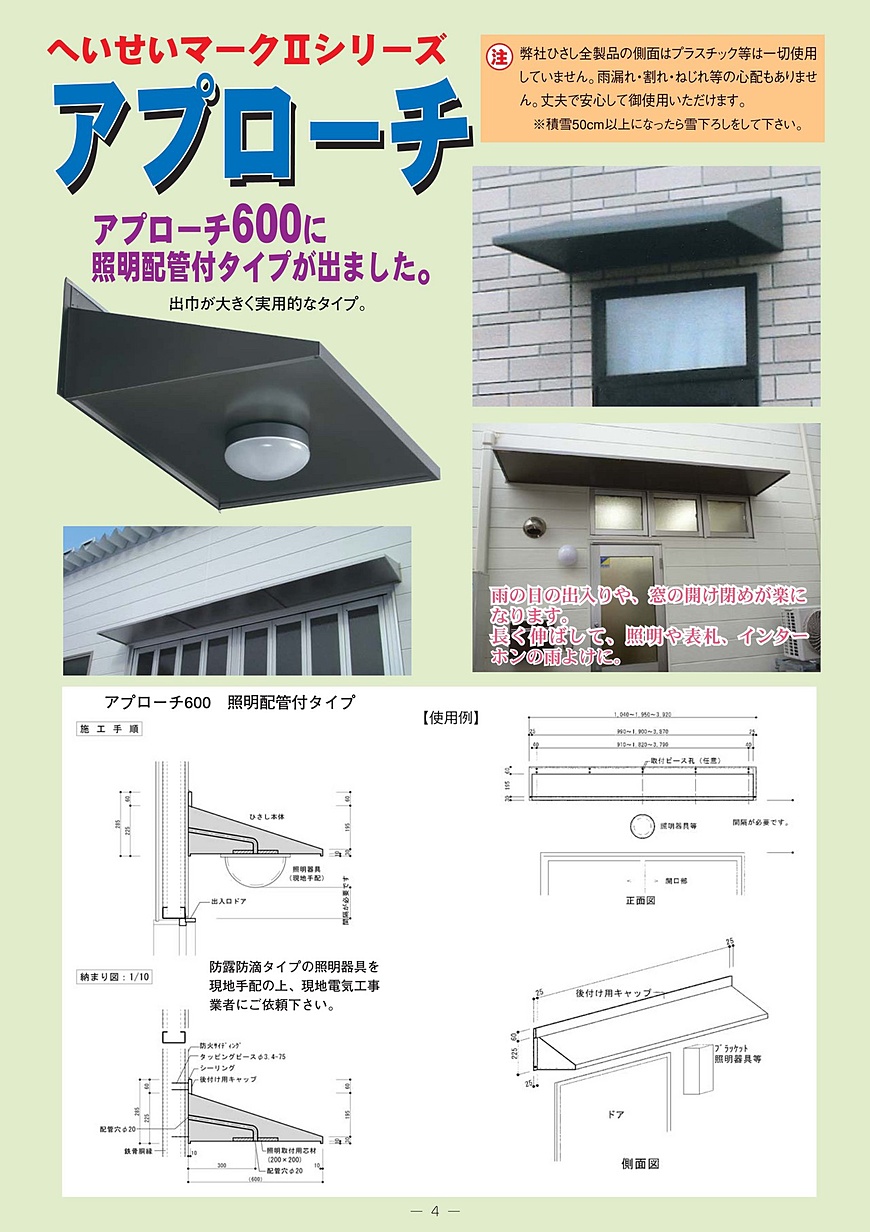

アプローチ1000ひさし(庇)2100mm長さを後付けしました

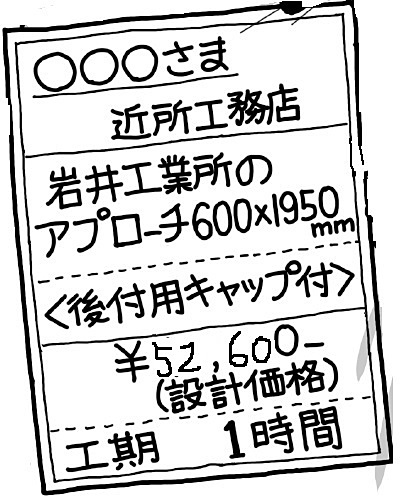

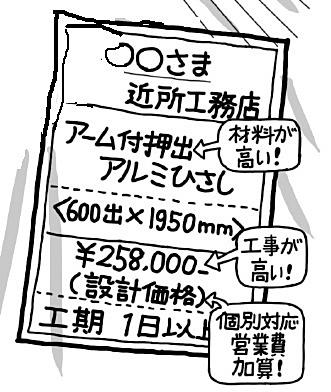

設計価格とは定価であり工事費を含めた標準価格をいいます。(税別)

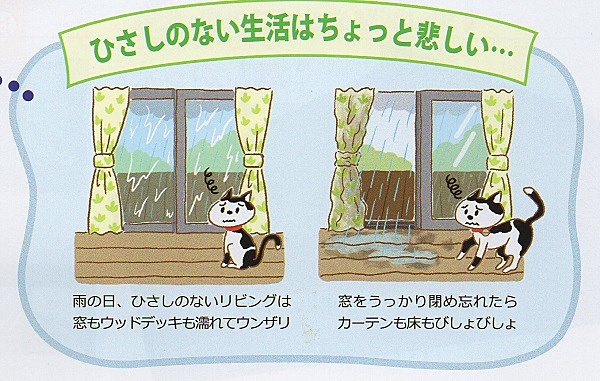

近年増えたひさしの無い家について

近年の家はひさしを付けない

欧風ビルディング状の外観のものが多くなっています。

なるほどサッシの性能はいいですし、

外壁も窯業系サイディングなど見た目もいいです。

ヨーロッパの古い街並みのビルディング状の住宅には庇(ひさし)の付いてない家も多いです。

しかしそれは厚い外壁があってこそ実現するので、外壁の表面から窓の表面まで20センチくらい引っ込んでいるからできるのです。

その場合は直接窓に雨が当たることはないし日射しもかなり遮ることができるでしょう。

現在の日本の住宅は外見だけ欧風ビルディング住宅を模倣したものなので

外壁が窯業系サイディングなら薄く15mm程度

つまりひさしがないと雨が直接窓に当たってしまうわけなのです。

日射だって入り放題。

ですから薄い外壁の家には庇(ひさし)が不可欠なのです。

長年住み続けるとひさしのない家は窓廻りを中心にくたびれた感があふれます。

そして実際住みにくいのです。

ひさし(庇)のない家の不便

急な雨の降込みに床がびしょ濡れになったことはありませんか?

雨の日に窓を閉め忘れたことはありませんか?

洗面台やトイレの小さい窓から雨に降込まれて窓廻りが劣化していませんか?

フローリングの掃出し窓

窓を閉め忘れてカーテンや床がびしょびしょになったことはありませんか?

庇がない窓は直接雨がガラスをつたって外の景色が見えにくくぐっしょり感がぬぐえません。

網戸の劣化もすすみます。

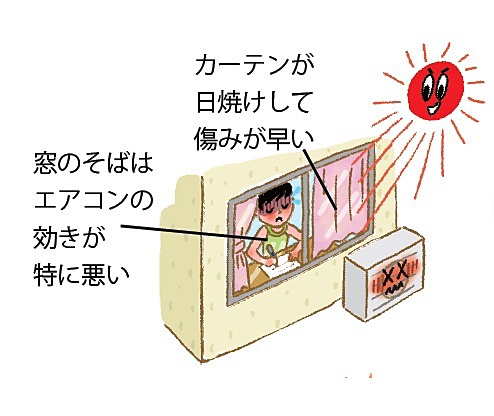

カーテンや畳が日焼けする

窓のそばが暑くてまぶしい

エアコンの効きが悪い

ひさし(庇)がないと雨の日の出入りが不便

雨の日に仕事や買い物から帰ってきて

傘をさしながらバックから鍵を出すとき

荷物を雨に濡れた地面に置いたりしてがさごそすることはありませんか?

郵便ポストが濡れたりポストからはみ出た新聞が濡れたり

インターホーンやドアノブが濡れていたりすると困りますね

ひさし(庇)がないと照明器具や表札も雨に濡れて劣化がすすみます

玄関の中まで雨に濡れてしまいます

そんな時に庇(ひさし)があれば

そうです

庇(ひさし)があれば解決します

注文の流れ

庇(ひさし)を取り付けする業者さま

お施主様 おうちに庇(ひさし)を付けたい人

納期について

アプローチガルバリウム鋼板製600*1950は受注生産です。

ご注文から出荷まで2日から3日かかります。

納期には余裕を持って注文くだされば幸いです。

基本的に受注生産品です。出荷までに1日~1週間程度かかります。

現場などにも指定の場所にトナミ運輸にて直送します。

納期の目安(受注から出荷まで営業日単位)数本単位

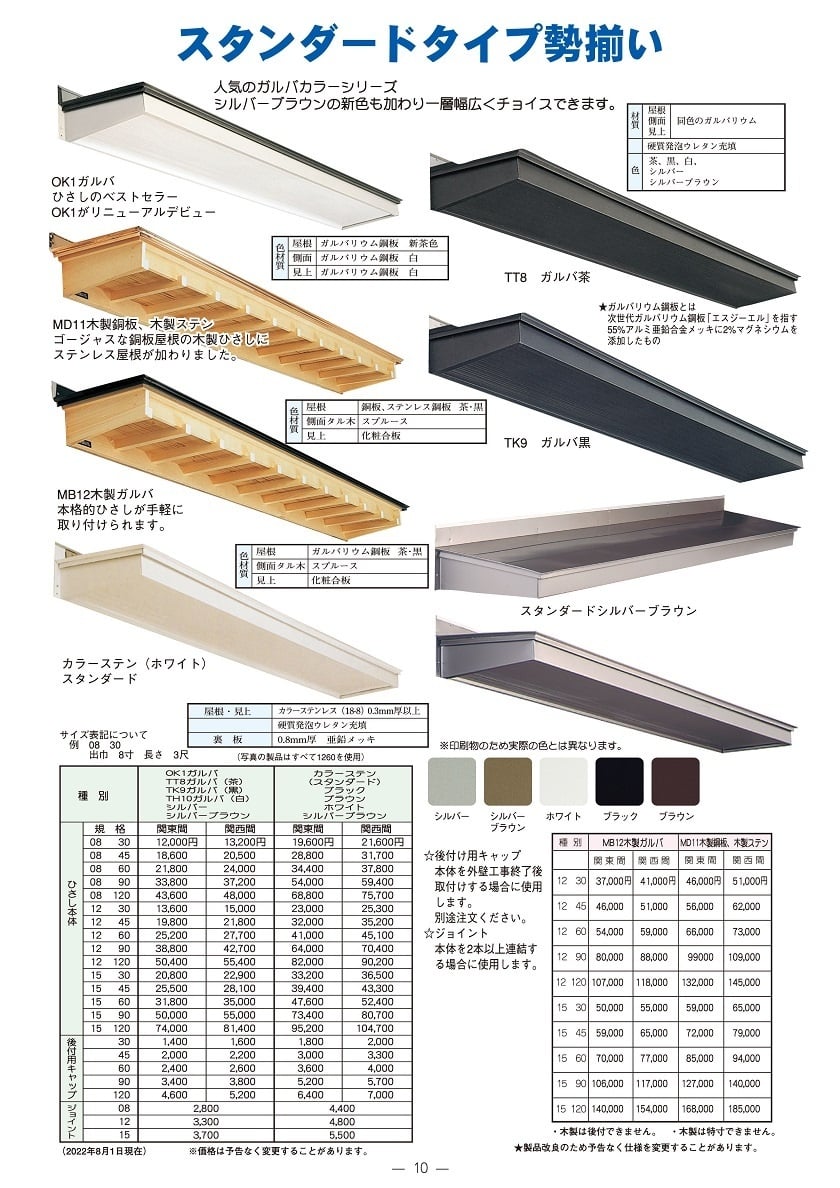

スタンダードガルバ 1~2日

スタンダードステン 2~3日

へいせいガルバ 1~2日

へいせいステン 2~3日

アプローチ600ガルバ 2~3日

マークツーガルバ 2~3日

アプローチ600ステン 3~4日

マークツーステン 3~4日

アプローチ750ガルバ870 1040 1470 3~4日

アプローチ750ステン870 1040 1470 3~4日

アプローチ750ガルバ1950 2100 出荷までおよそ1週間

アプローチ750ステン1950 2100 出荷までおよそ1週間

アプローチ920 出荷までおよそ1週間

アプローチ1000 出荷までおよそ1週間

木製庇 3~4日

その他特注色は材料取り寄せ期間をプラスください

特注長さについては納期価格ともに変わりありません

いずれも納短ご希望お申し出くだされば最短努力いたします。

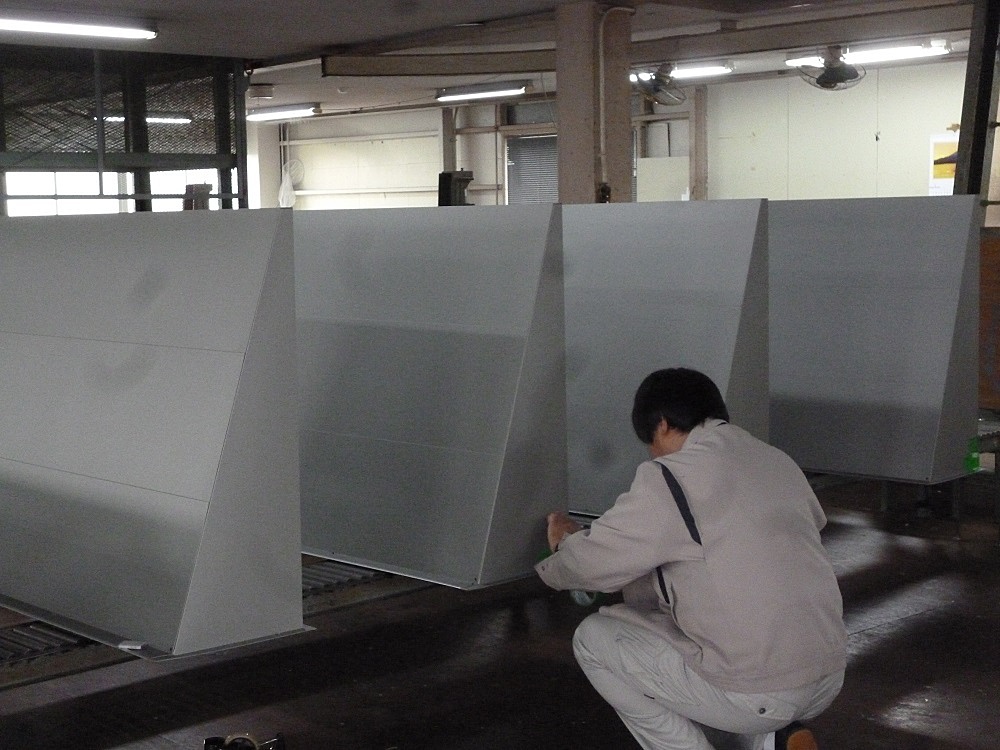

材料を切断

ガルバリウム鋼板やステンレスをmm単位で切断します

屋根 見上 小口 背板の加工

職人の熟練した手作業で組み立て

発泡ウレタン充填

発泡ウレタンを充填する

仕上げ

念入りに仕上げられたアプローチ600

この製品は最大長さ3000mmのもの

取付部分の補強用金具を緑色の養生テープで留めてあります

梱包発送

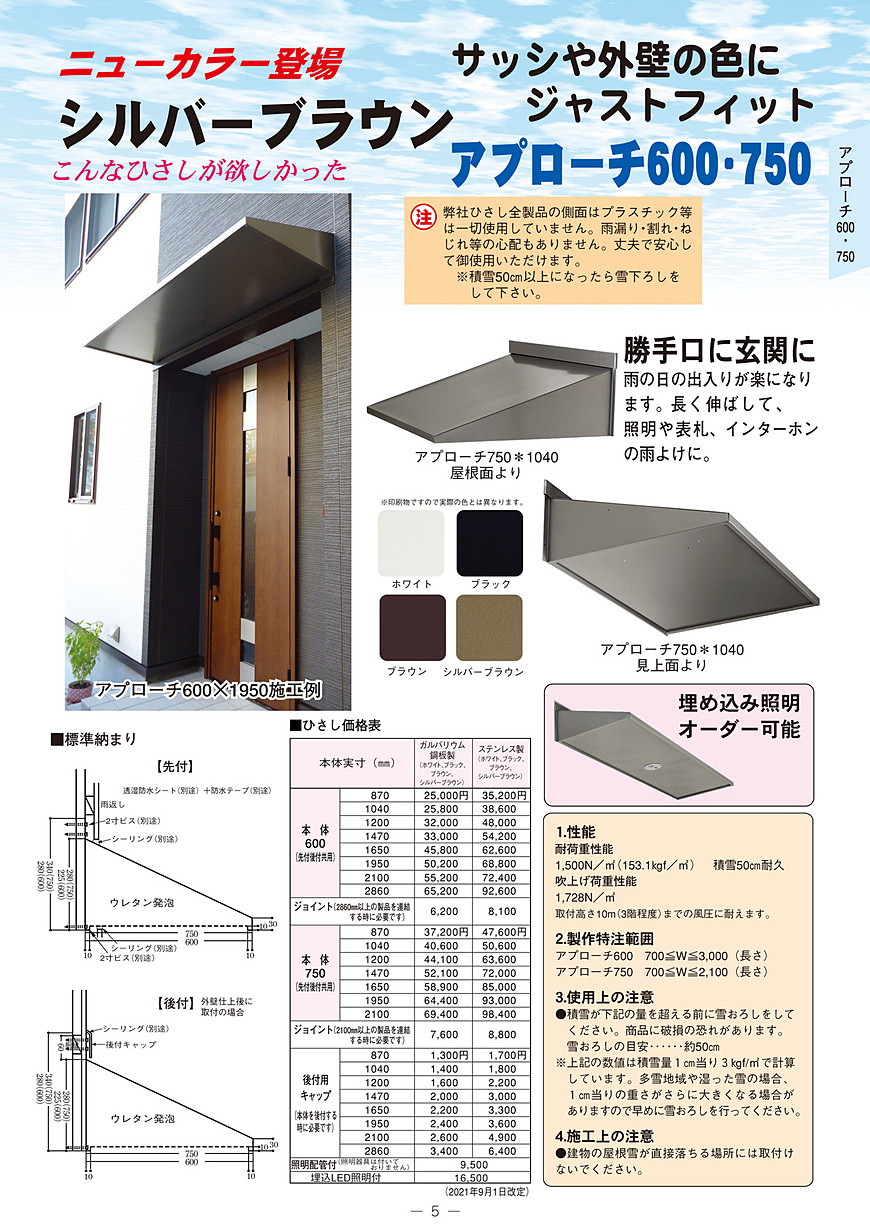

アプローチ600 アプローチ750

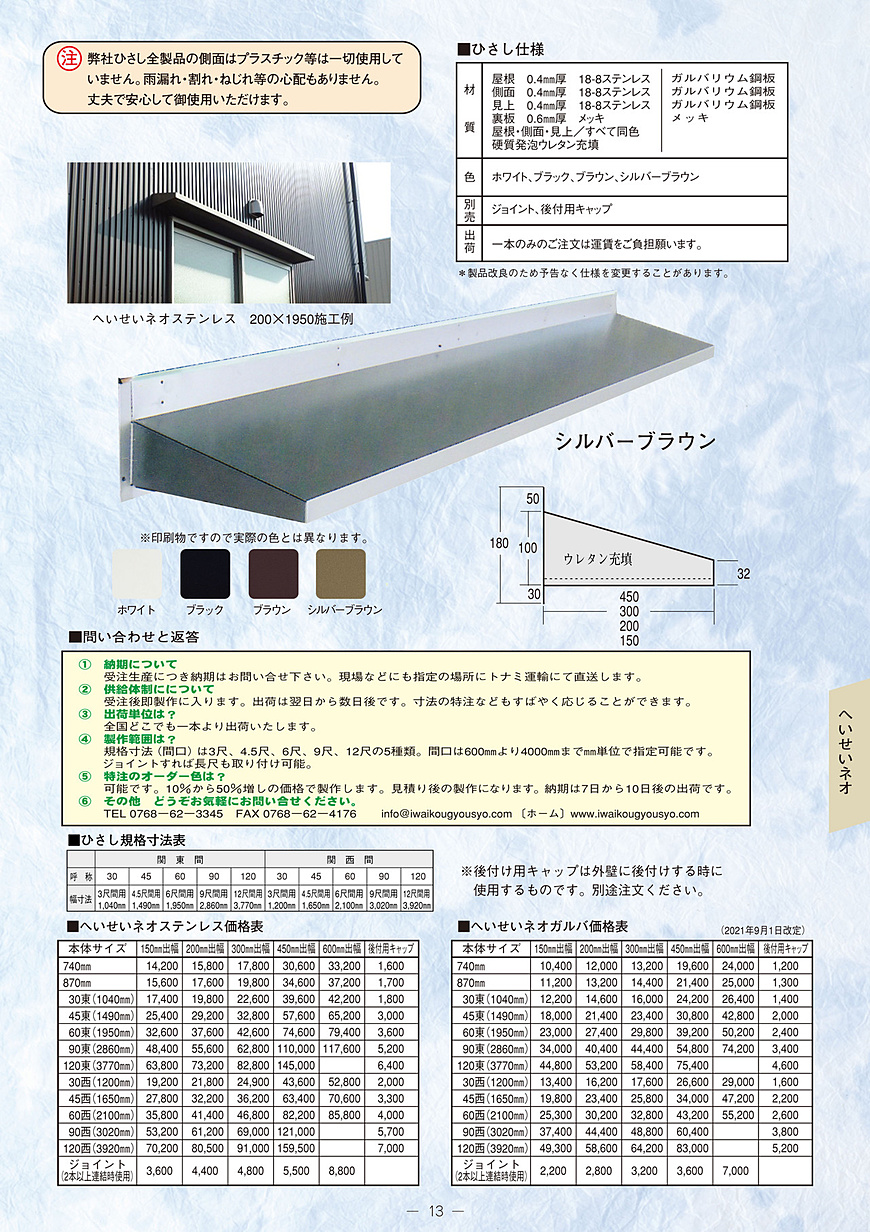

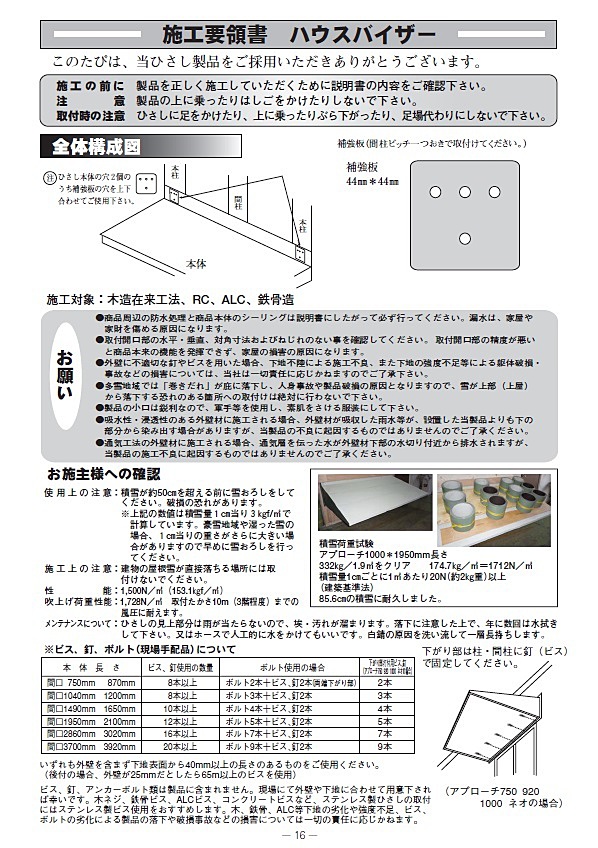

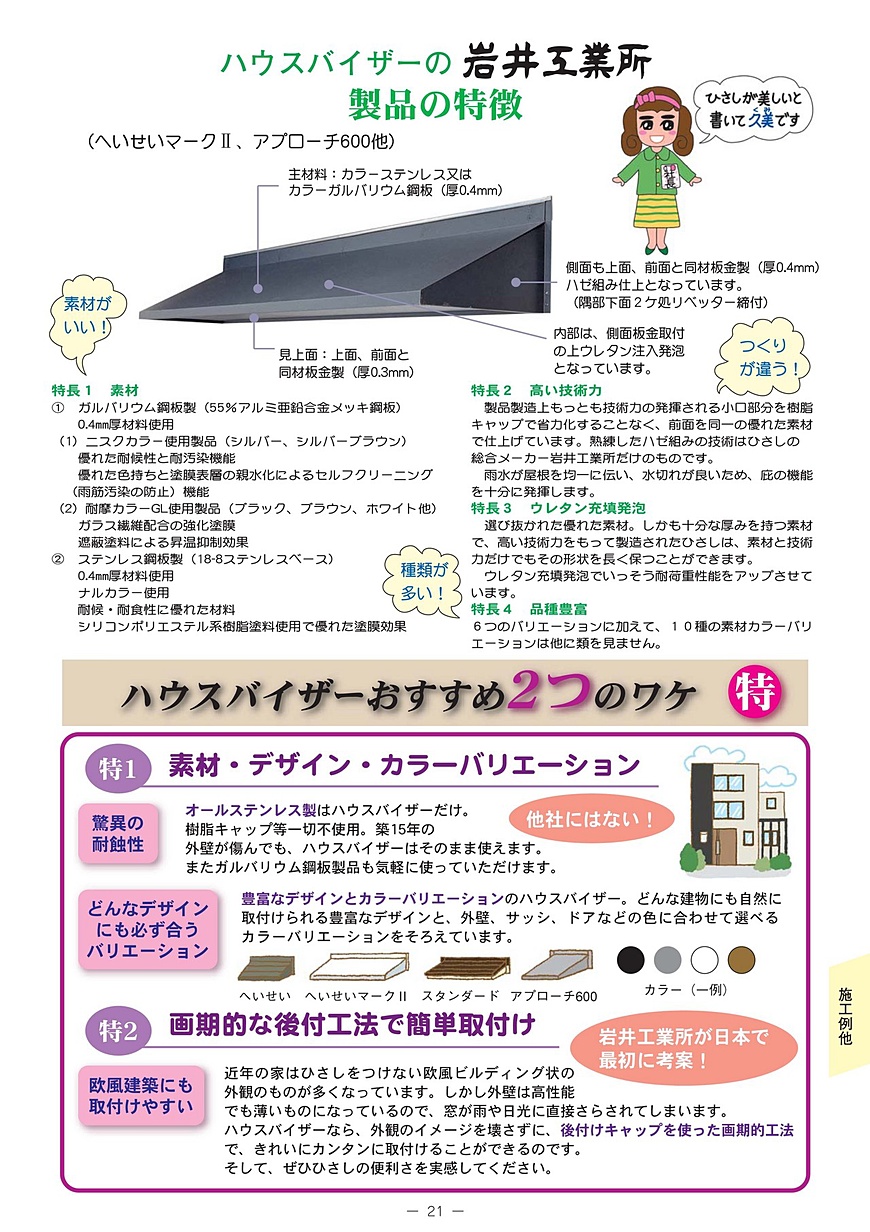

製品カタログ

ウェブカタログ

弊社製品

ひさしの取付動画

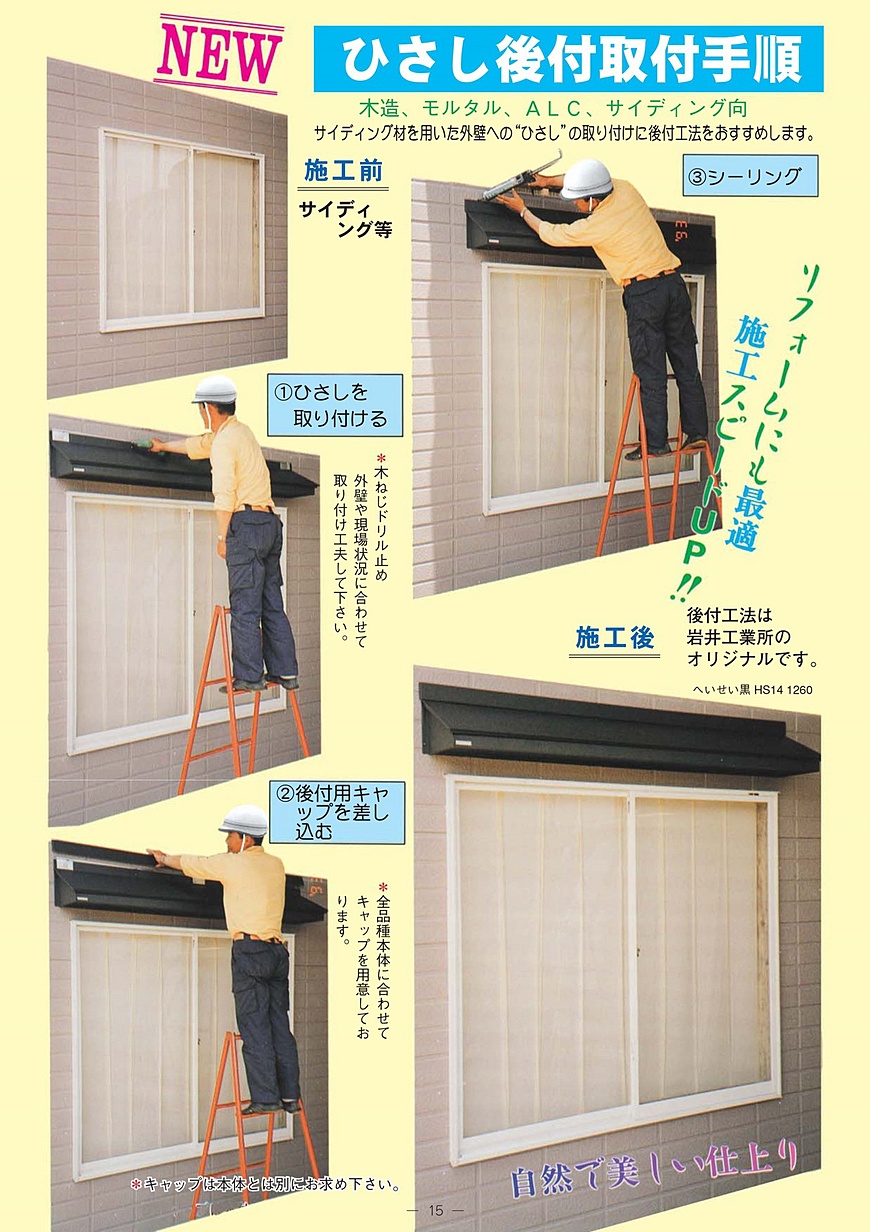

アプローチ600*1950mm長さを後付する

アプローチ600を後付する

勝手口にアプローチ600の2860mm長さを後付しました。

事務所の勝手口が出入りの時の雨が気になるということで庇の取付を希望。

郵便ポストや電子ロックなども雨から守れて長持ちします。

こちらの事務所では庇(ひさし)の下を喫煙コーナーとして活用もされていました!

取付後の雨の日に写真&動画撮影のため訪れたところ、雨の日のドアの開け閉めがとても楽になりアプローチ600は活躍していました!

ひさしの事ならお任せください!

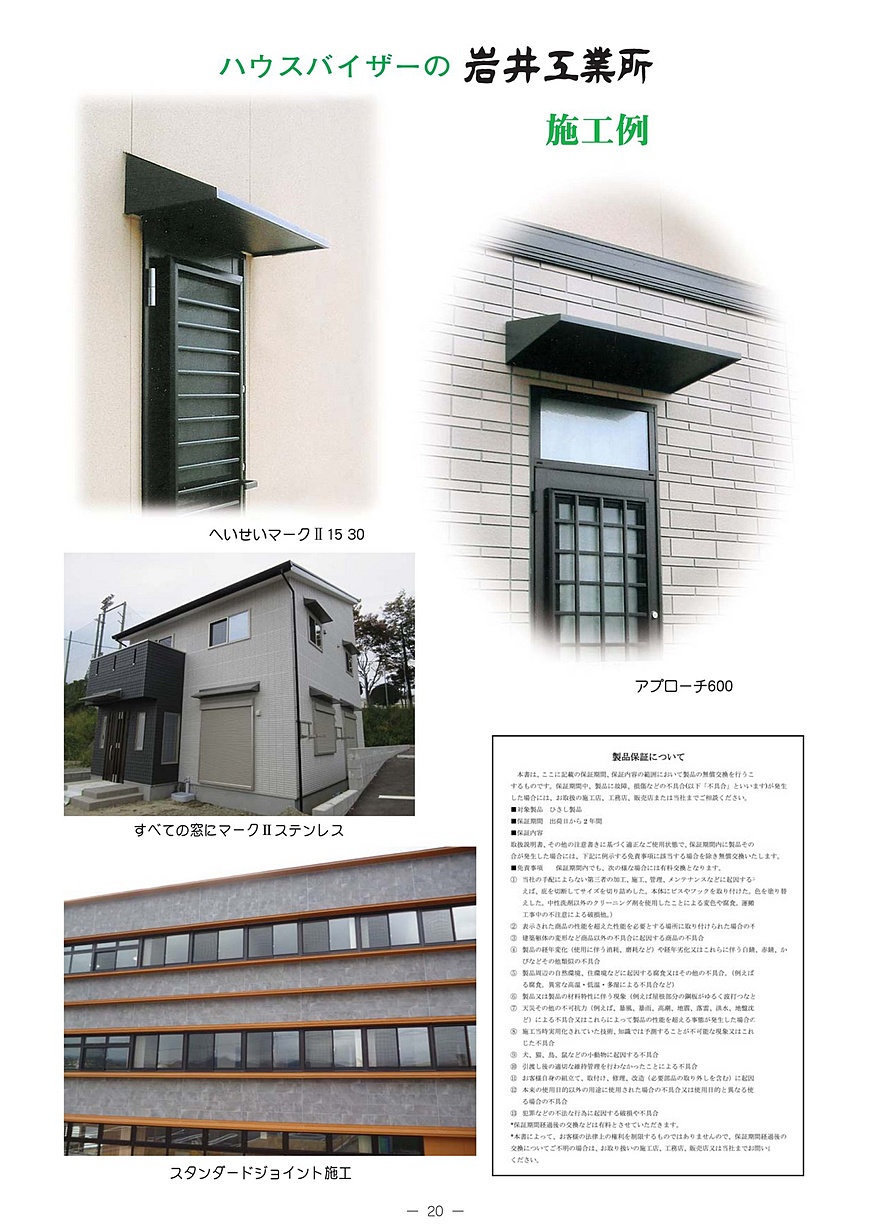

ひさしの後付は、ひさしの総合メーカー 石川県鳳珠郡能登町の「岩井工業所」が日本で最初に行いました。ひさしのプロフェッショナルが、雨や雪や日射熱などからあなたのお家をお守りします!

すっきりとした美しいデザイン、取り付け簡単、軽量でバツグンの強度を誇るひさしをご提供致します。注文後1、2営業日で出荷できます。

ステンレスマークⅡを後付しました

埼玉のお客様から施工例写真をお送りいただきました。

立派な住宅なのですが2階のせり出したバルコニーを伝って雨が落ちてきて掃出し窓の前を通るとき濡れて不便ということを相談されました。もう少しバルコニーが大きく出ていれば問題なかったところを庇(ひさし)を後付されるということで改善されました。

付けられたひさしはマークⅡのステンレス製出幅が8寸で長さが12尺のものを2本ジョイントされました。

とてもきれいに上手に付けられていますね。

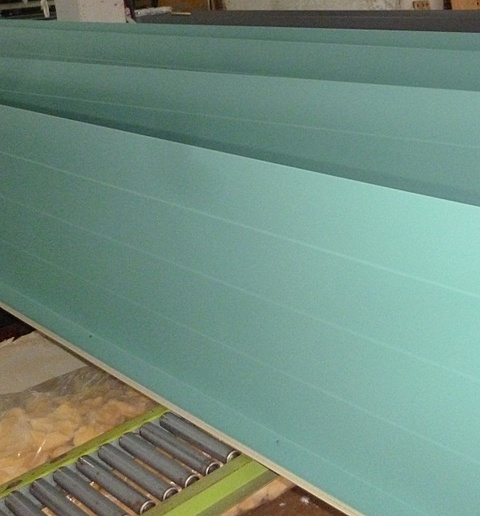

岩井工業所のカラーオーダー

建物に合わせてお好みの色でカラーオーダー

5月に製造した特注ひさしです。

屋根がキレイな緑青色、側面と見上げを黒で製作しました。

このような斬新な組み合わせはあまりないので作っていて楽しかったです。

色見本帳の中から選んでいただいて1週間くらいで発送できます。

価格も規格品とあまり変わらない(10%~20%アップ)のでおすすめです。

このようなことができるのもひさしの総合メーカーだからできること。

建築板金の工事業者さまにもおすすめします。

今やっている外壁に合わせて同じ材料で作れば他の現場と圧倒的に差が付けられますよ!

特注ひさし現場

特注ひさし現場

特注ひさしの現場を見に行ってきました。

回転寿司屋さんに取り付けられていました。

長尺物もOK

5000mm程度まで1本で製作可能。

この現場は1か所ジョイントを使っています。

大きなウインドウにひさしが付くと雨の日でも景色がにじまないのでお店などにはおすすめします。

外装のイメージにもぴったりですね。

裏の出入り口にも使われていました。

さりげなくエアコンの室外機の上にひさしが付いていますね。

温水器?やのぼり旗置き場にもなります。

高いところに取り付けられた押出しのサッシ窓からの雨の侵入も防ぎますし庇(ひさし)が効果的に使用されていていい現場です。

お客様の声

お客様の声

F市H区のH邸でステンレス庇工事で、お世話になった

A住宅サービスのOです、

今朝、荷物が無事到着しました。

昼過ぎに、取付工事も完了したので携帯メールで

着荷と工事完了の報告しました。

お陰さまで、窓サッシ上に納得できる庇が出来て

施主も喜んでいます。

A住宅サービスのOです、

今朝、荷物が無事到着しました。

昼過ぎに、取付工事も完了したので携帯メールで

着荷と工事完了の報告しました。

お陰さまで、窓サッシ上に納得できる庇が出来て

施主も喜んでいます。

お客様の声2

早速、近所の既設住宅の主人も、興味をもって訪ねてこられました

F市は中国からのPM2.5が多い地域なので、庇が無いと、

雨よけより、その微粒子の窓の汚れが気になるそうです。

今日はHの家族も訪れる予定でしたが、あいにく風邪でひどい症状のため

同じ画像を送りました。

F市は中国からのPM2.5が多い地域なので、庇が無いと、

雨よけより、その微粒子の窓の汚れが気になるそうです。

今日はHの家族も訪れる予定でしたが、あいにく風邪でひどい症状のため

同じ画像を送りました。

お客様の声 3

工事店の好意で足場解体が延長してもらって

見やすい様にネットも閉じて写したきのうの現況です。

早くも鳥の糞害などで、防御が役立ってるのを発見しました。

色々お世話になり有難うございました。

御社、益々のご繁栄と従業員様のご多幸をお祈りします。

今後共よろしくお願いします。

見やすい様にネットも閉じて写したきのうの現況です。

早くも鳥の糞害などで、防御が役立ってるのを発見しました。

色々お世話になり有難うございました。

御社、益々のご繁栄と従業員様のご多幸をお祈りします。

今後共よろしくお願いします。

長崎県Мさまより

注文した『へいせい』を無事に取付完了しました。

勝手口の上なので、本来なら『アプローチ600』等を選定した方がよかったのですが、

『へいせい』のデザインが良かったという事で少々出巾が短かったですが満足点をもらえました。

次回は右側の小窓と太陽光発電の機器を同時に1950ミリタイプで検討となりまいた。

勝手口の上なので、本来なら『アプローチ600』等を選定した方がよかったのですが、

『へいせい』のデザインが良かったという事で少々出巾が短かったですが満足点をもらえました。

次回は右側の小窓と太陽光発電の機器を同時に1950ミリタイプで検討となりまいた。

私はお客さんにひさしを尋ねられて、何とか大工さんに頼まずに自分で商売できないかとインターネットで御社を探して、

幸運に後付けの商品があったので、これなら電気屋の技量でできると確信し、説明書を見て安心して施工することができました。

幸運に後付けの商品があったので、これなら電気屋の技量でできると確信し、説明書を見て安心して施工することができました。

Mさま ありがとうございました。

施工写真ありがとうございました。

このたびは洋風ひさしへいせい1560(出幅15寸長さ1950mm)後付用キャップ付をお求めいただいてありがとうございました。

勝手口の横のフードや照明までひさしを伸ばしていただいて、すばらしいです。

勝手口の上だけにひさしを取付て照明などが雨ざらしの残念な現場を見るたびに、もっとひさしが長ければと思っておりました。

ひさし取付の効果抜群です。

きっとこの勝手口もこれからの雨の季節、付けて良かったと思っていただけることでしょう。

ひさしの総合メーカー岩井工業所

すべての窓に庇(ひさし)を付けよう

すべての窓にひさしを付けよう

日本の最近の洋風住宅は庇(ひさし)がないと少しの雨でも

室内に降り込んでしまう不便があります。

というのは西洋の住宅の外観だけを取り入れたデザインの家は西洋のレンガや石造りの家と違って窓が壁の厚みの分引っ込んではいなくて窓が外壁とほとんど同じ面になるからです。

洗面所やトイレの窓、掃出し窓、2階の書斎の窓など開け放して油断しているとちょっとした雨に降込まれて困ったことはありませんか?

木製の窓枠やカーテン、障子、じゅうたん、床など雨に濡れて建物が傷む原因になります。

窓にひさしが付いていればとっさの雨に降込まれる心配が入りません。

手の届きにくい高さの窓も汚れが付きにくくなるので掃除も楽になります。

窓の手すりやフラワーボックスなども濡れないので便利になります。

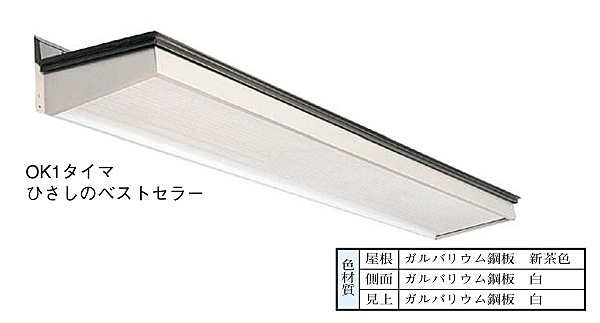

岩井工業所のスタンダード製品は昭和48年生まれ。

洋風ひさしへいせいは平成元年1月23日生まれ。

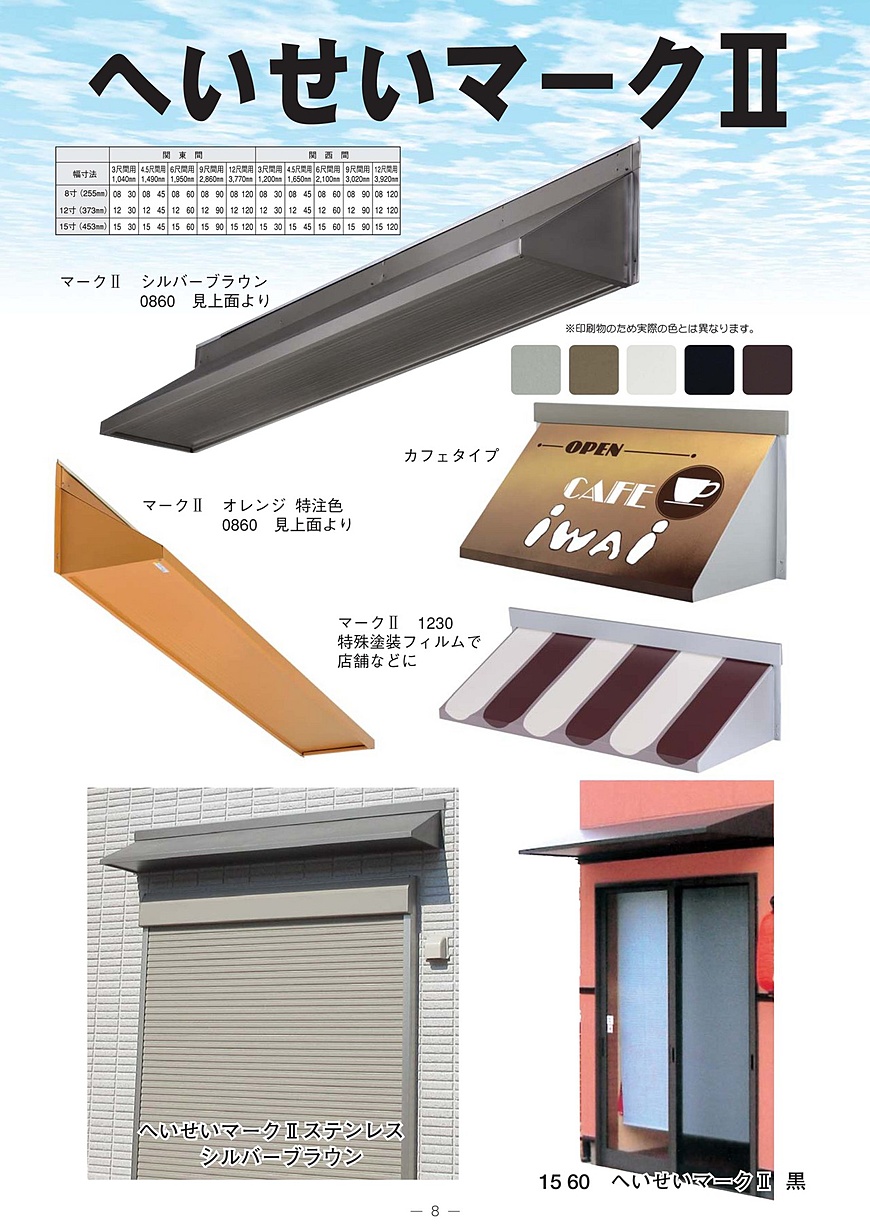

へいせいマークツーは洗練されたデザインでハウスメーカーや積雪地向け。

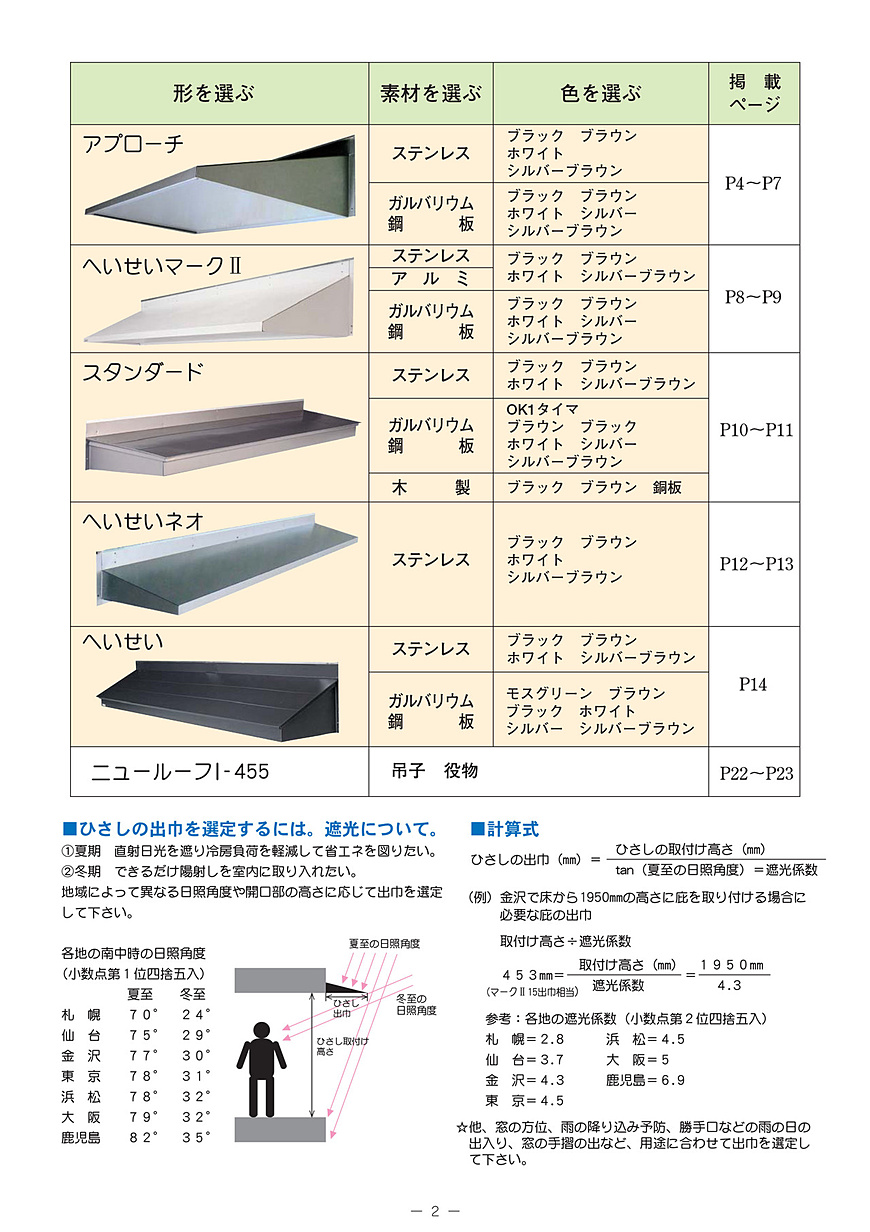

アプローチ600は出幅が600mmの大きいタイプ。

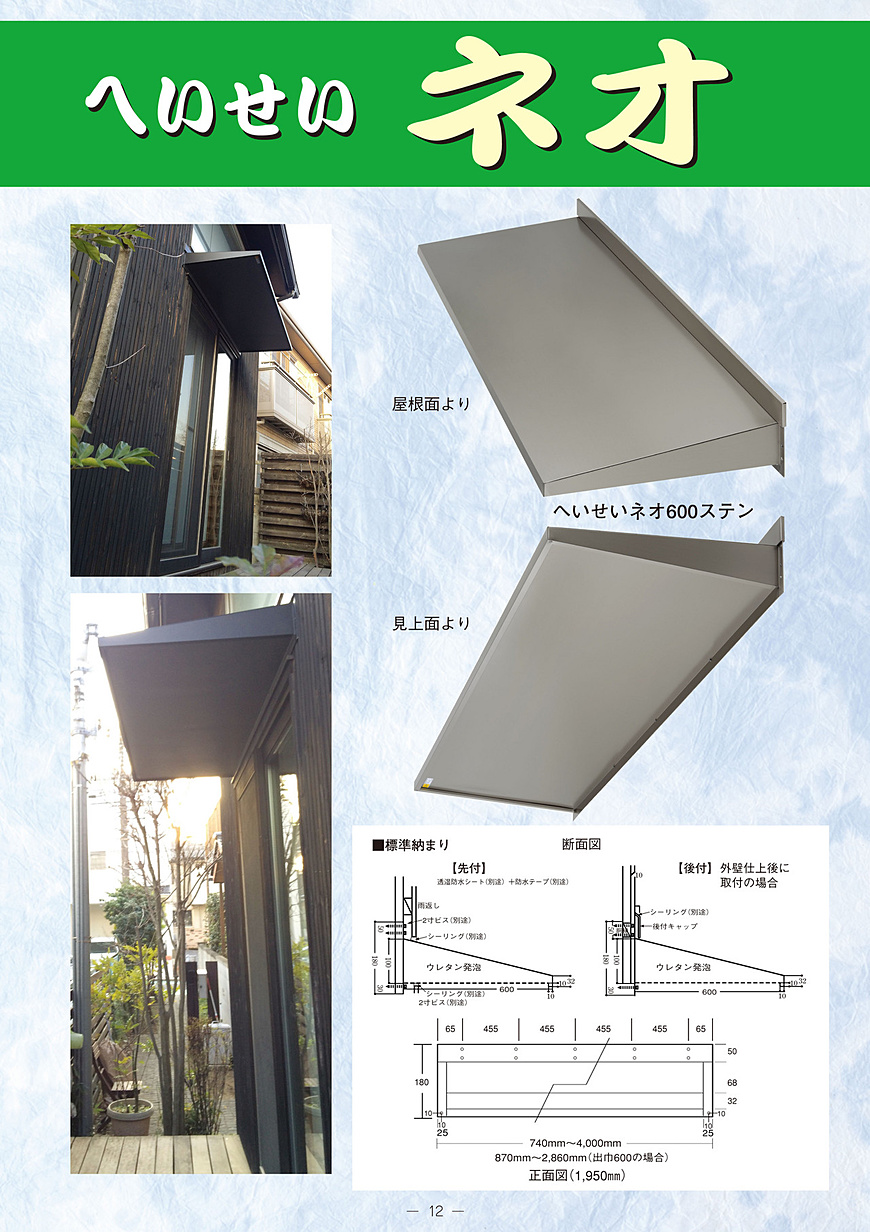

もっと出幅をのリクエストにお応えしたのがアプローチ750。

アプローチ1000も新登場。

ひさしを日本で最初に後付したのは岩井工業所です。

昭和58年頃より、プレハブ住宅に後付用キャップを用いて後付したのが最初です。

最近では庇(ひさし)のない住宅が多くなり不便を感じることが多くなりました。そんなときに庇(ひさし)を後付すれば簡単に快適で美しい住宅になります。

勝手口や玄関にも庇(ひさし)を付ければ雨の日の出入りがとても楽になりますよ。荷物や傘を持って出入りするとき、ゴミ出しするときなど庇(ひさし)の下に物が置けて便利になります。

ドアの取っ手や郵便ポスト、表札まで庇(ひさし)を伸ばせば雨ざらしにならないので玄関や勝手口もキレイで長持ちします。

また支柱やアームを使わないので軒下が広く使えます。

庇の重要性や軒との違いについて知ろう!!

最近の住宅は、家のデザイン性が重視されており、庇を設置しないケースもあります。しかし、日本の気候や風土には、庇は住宅にとって必要なものです。ここでは、建物に必要不可欠な庇について紹介したいと思います。

そもそも庇って何?

日本の四季が生み出した知恵

庇と言うのは、真夏の強い直射日光をはじめ、雨や雪などを防いでくれる役割を持っています。庇はさり気ない形ですが、私達が自然と上手に付き合っていく為には欠かすことができないものです。特に、日本のように四季の変化と言うのがはっきりと表れるような気候の場合、高温多湿の気候風土が特徴の日本において、庇は建物を建築する際には必要と言えます。昔から庇を取り付けることで、日常生活の中で自然と共生しながら、自分達の暮らしを楽しむ文化が日本では発達してきています。また、建築業界でも昔から伝承されているものであり、現在まで受け継がれている庇と言うのは、これからも私達の生活を豊かで快適なものにしてくれるものとして、生活に必要な文化であるとも言えます。

次世代の省エネルギー基準と庇の関係

今は21世紀を迎えており、各産業界において省エネルギーをキーワードとした製品開発に増々力が入れられていますよね。なので、私達の生活で身近なところで色々と省エネ効果が実感できるようになってきています。特に、建築業界での技術革新は目覚ましく、住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する、建築主の判断基準である次世代省エネルギー基準に関しては、新世紀の住まい造りに照準を合わせて改良されています。住まいにおける年間のエアコン負荷、床、外壁、天井、屋根、窓など、これらの熱貫流率が省エネの判断基準になっており、条件を満たしている住宅には優遇措置が認可され、住宅金融公庫の割増融資を受けることができます。こうした背景から、庇の設置が年々注目を浴びてきています。その理由は、住宅において開口部からの熱損失が大きいことが挙げられ、それを改善できるものとして庇の存在が注目されているからなのです。

庇を上手く取り入れて快適な暮らしを手に入れる

日本の気候特長を表す際には、二分二至と言われる言葉がありますよね。この言葉の二分問いのは、昼夜平分の春分と秋分、二至と言うのは、最も昼間の短い冬至と長い夏至です。夏至の頃になってくると、太陽が真上から射すようになるので、太陽光が最短距離で大気中を通過します。なので、その分大気吸収の割合が減少し日射量は多くなります。また、体に悪いと言われている紫外線量が一番多いのは5月です。本来、太陽高度が高い時期の6月の夏至の時期が一番多いのですが、この時期と言うのは梅雨に当たるので、日射量が減少していることが挙げられます。真夏の直射日光対策に庇の取り付けを検討している場合、なるべく早い段階で準備をするのがお勧めです。建物に庇を取り付けた後と言うのは、直射日光を抑えて穏やかな光に包まれた空間になるので、今までよりも健康的に過ごすことができます。

季節毎で異なる庇の選びのポイント

建物を建築する際に庇を選ぶにあたり、しっかり季節と太陽の位置関係と言うのを確認する必要があります。日本は、北半球の緯度約25度~約40度の間に位置しており、太陽の高さが四季によって異なります。また、日本は冬になると太陽高度が低くなり、水平面に当たる日射量が少なくなります。さらに、日射が大気中を長距離通ることになるので、大気吸収割合が増加し日射が弱まります。なので、例えば、庇の設置を検討している時期と言うのが冬の場合、その日の日差しが緩やかでも注意が必要です。また、太陽高度が低いと言うことは、日射が斜め方向から射すと言うことになるので、それは影が長くなることを表します。夏の場合は、影が短くなると言うことを念頭に、庇の出幅を検討することが大切です。

庇と軒の違いとは?

屋根とは

屋根と言うのは、雨、雪、風、日差しなど、様々な天候変化の影響を受けたとしても、快適な暮らしの空間を確保する為のものです。一見、庇と同じような効果を得ることができるので、「同じものでしょ?」と思っている方もいるかも知れませんが、そこには構造物かそうで無いか、ここに大きな違いがあります。建築における構造物と言うのは、風や地震などに対して抵抗するように構築されたものを指し、それが屋根になります。

軒とは

軒と言うのは、建物の壁面、窓ガラス、ドアなどより、外側に突き出している屋根部分のことを指します。軒は屋根の一部になるので、軒について捉える際には屋根と一緒に考えると分かりやすいと思います。建物に屋根がある理由は、雨、風、日射など、外的刺激からによる影響から人を守る為であると言えます。その中でも屋根は、上部からの外的刺激を守るものであり、例えば、屋根と言うのは、雨が降った際に濡れないように傘の役割を果たしていますよね。屋根が傘だとすると、軒と言うのは傘の大きさと捉えることができます。

庇とは

庇と言うのは、出入口や窓の上部に取り付ける小型の屋根のことです。雨よけや日よけの役割を担っており、庇には、土庇(つちびさし)、大庇(おおひさし)と言うように、用途によって種類が色々あります。庇は、直接、建物の外壁に付けるものを指す場合が多いですが、土庇は、柱で庇を支えるタイプのものを指します。また、大庇は、出入口や窓はもちろん広範囲で建築される庇になり、マンション、ビル、ショッピングモールなどで採用されています。材質に関しては、アルミ製、木製、ガラス製、コンクリートなど様々なタイプがあり、用途によって使い分けされています。庇と軒の違いについては、軒と言うのは建物の屋根の延長上にある部分にあたり、外壁から飛び出た部分を指します。軒によって外壁の大部分を覆うので、そのことによって雨水、日光、汚れなどから守る役割を果たしています。

軒の役割について

雨風から家を守る役割

雨風をイメージしてもらうと分かりやすいのですが、悪天候であってもレインコートで身を包んでいれば、私達は雨風に晒されて困ってしまうことはないですよね。ですが、体を包んでいるレインコートは濡れますし、また、どこかレインコートに穴が一つでも開いていたら、その部分から雨風は侵入してきます。しかし、レインコートを着てさらに傘をさしていると状況はどうなるでしょうか。傘に近い部分になればレインボーは濡れず、また、雨風で濡れたとしても難なくレインコートが防いでくれますよね。このように、軒の役割と言うのは、雨風によって直接家が晒されてしまうことを防ぐ役割を担っています。

雨水のコントロールをする

屋根と言うのは雨水から家を守っており、傘をさしているようなものです。しかし、傘についた雨と言うのはどうかと言うと、当然、傘を伝って雨水が下へ落ちていきますよね。小さい傘の場合になると、自分の足元まで直ぐに雨水が落ちてきてしまうので、上着は濡れずに済んでもズボンや靴は濡れてしまったと言うケースも起こるものです。軒は、傘の長さと同じで、より遠くで流すことができるような造りになっています。

日射をコントロールする役割

軒は、日傘としての役割も担っています。日々の中で天候と言うのは、雨の日もあれば晴れの日もありますよね。夏になれば強い日差し対策で欲しくなるのは日傘ですし、冬になれば陽の光が恋しくなります。それは、家においても同じで、日傘の役割を果たしてくれているのが軒です。太陽は基本的に高度に関しては、夏と冬では倍以上の差があるので、軒がある程度出ている建物の場合、夏は日射が室内に入ることを防止し、逆に、冬は陽の光が室内に入るようコントロールすることが可能となっています。

屋根の軒に使われている素材について

ケイカル板(ケイ酸カルシウム板)

ケイカル板と言うのは、珪藻土や水酸化カルシウムなどを水で混ぜて固化したものを、ボード状にしたものを言います。新築住宅を建築する際に、よく用いられている素材になります。昔は、ケイカル板の中にアスベストが含まれていたのですが、現在はアスベストの使用は禁止されています。なので、日本製国産ケイカル板には、現在は、アスベストは含まれていません。アスベストが含まるケイカル板製造中止は2002年からなので、それ程昔のことではありません。中には、悪徳業者が製造終了間近でケイカル板を安価に大量買い占めている場合もあり、コスト削減の為に材質を偽って施工する場合も考えられます。なので、施工を行う際にはしっかり信頼できる業者へ庇工事の依頼をすることが大切です。

エクセルボード(スラグ石膏板)

エクセルボードと言うのは、法定不燃材として認定されている材質になります。必要素材を抽出後、残りの鉱物と石膏を合わせて固めたものがエクセルボードです。ケイカル板と共にエクセルボードも広く普及している材質の一つとなっています。

フレキシブルボード

フレキシブルボードと言うのは、セメントと補強繊維から成っている材質です。ケイカル板よりに比べて、約2倍程度の重量がありますが、強度性は高い素材となっています。

金属板

金属板と言うのは、アルミスパンドレ、ガルバリウム鋼板など、金属板で軒天を覆う為のカバー工法で使用されている材質になります。他の不燃系材質と比べると、軽量で且つ耐火性が高いことが特徴に挙げられます。金属板は、サビない外壁材としても注目されている曽素材です。

合板ベニア板

合板ベニア板と言うのは、不燃系の軒材と比べると価格もリーズナブです。しかし、経年劣化が早かったり、防火性が低かったりするので注意も必要です。板の上から模様入りシートを巻いて、ヒノキ調などのデザインに仕上げることもできます。

庇の主な役割について

雨よけ

庇と言えば、雨よけを行う為に設置されていると思っている方は多いのではないでしょうかで。建物には雨よけは大切で、庇の設置によって雨よけ対策ができています。建物に庇があることによって、天候が悪い時でも雨水が室内に入ってくることから防止することができます。なので、庇のことを霧除けと呼ぶ場合もあります。玄関扉の上の庇は、雨よけにおいて特に重要です。庇がなければ、外から帰って来た時に雨に濡れながら傘を畳むことになってしまいますし、玄関の中まで雨が吹き込んで土間も水浸しになってしまいます。来客の際にも、チャイムが鳴ってから玄関を開けるまでの間、訪問者を雨の中で待たせることになってしまいますよね。そうならない為にも、庇の役割は建物において大きな役割を果たしています。

直射日光を遮断する

従来の日本家屋では、冬場は大きな窓からたっぷりの太陽光を取り込んで室内を暖め、夏になると深い軒や庇で直射日光を遮断し、窓を開けて風通しを良くすることで、居住環境を守っています。四季の変化に対応するための先人の知恵ですよね。また、直射日光を遮ることと言うのは、夏の室内温度の上昇を抑えるだけでなく、紫外線によってフローリングや家具が焼けてしまうのを防ぐことにも繋がっています。

汚れを防ぐ

外壁というのは、どうしても雨だれや埃によって汚れがついてしまうものです。サッシの縁から、黒っぽく汚れた雨染みが筋になって伸びているのを見たことがあるでしょう。あの雨染みがあることで、建物の美観は大きく損なわれてしまいますよね。庇がついていれば、雨だれによるサッシまわりの汚れや窓ガラスの汚れはかなり軽減されます。

屋根の庇の種類について

庇には2種類の構造があります。1つは住宅の庇として近年主流となっている「陸庇(ろくひさし)」、もう1つは伝統工法による「腕木庇(うできひさし)」です。では、それぞれにどのような違いがあるのか、見ていきましょう。

陸庇(ろくひさし)

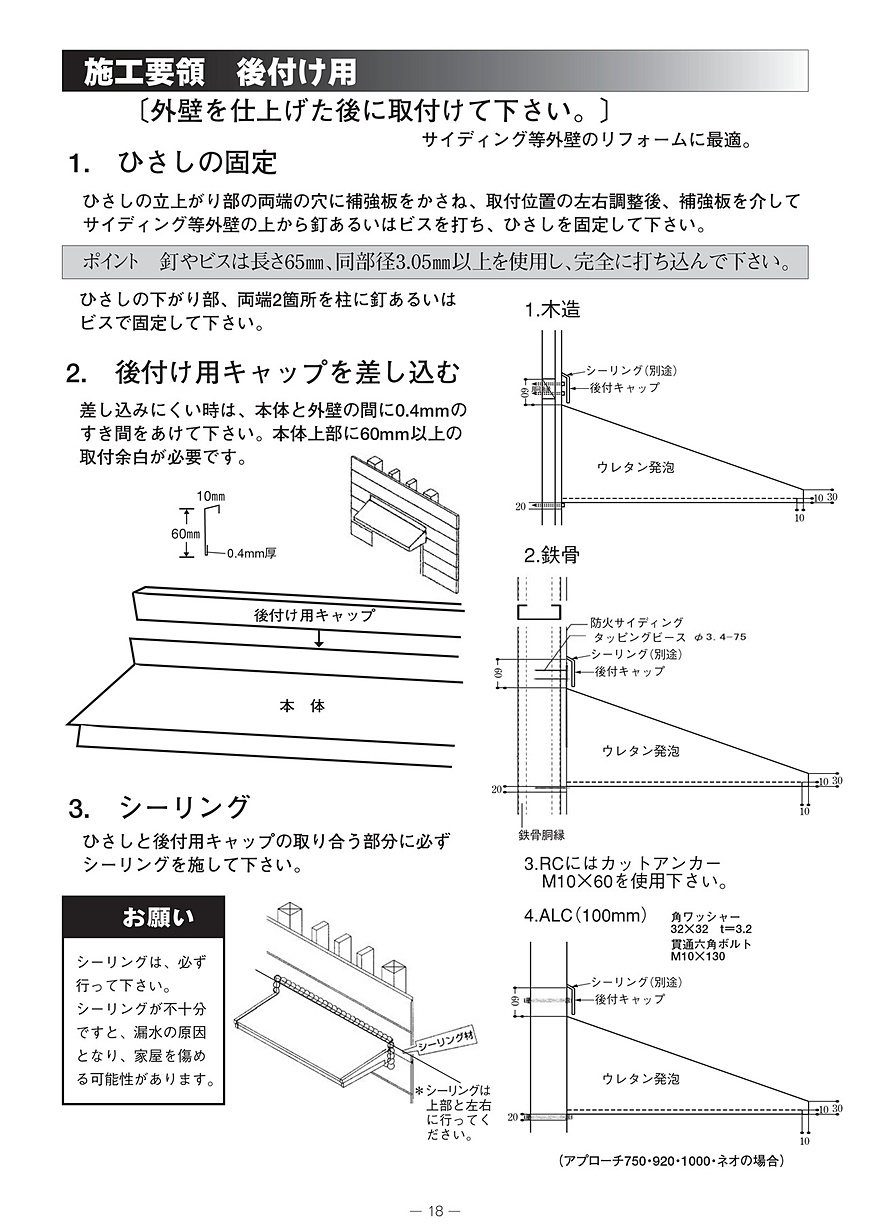

陸と言うのは、水平を意味しており水平でなく傾斜のあることを、建築用語で不陸といいます。傾斜のない平らな屋根のことを陸屋根と言うように、陸庇も下部が水平で上部は水はけの為の緩い勾配がついた屋根形状になっています。柱や間柱の側面に庇の型板をしっかりと釘で打ち付けて設置しますが、後付けの場合はサイジングなどの外壁材の上からビスで打ち込んで柱や間柱に固定します。軒裏には、ケイカル板などの軒天井を貼り、屋根上部は金属板で仕上げるのが一般的です。

腕木庇(うできひさし)

柱に開けたほぞ穴に腕木のほぞを差し込んで固定するタイプです。大屋根の小屋組みと同じような構造になっています。屋根材には瓦や銅板が使用されることが多く、1寸勾配でも施工可能な金属板に対し、瓦屋根は4寸以上の勾配が必要なので、瓦葺の腕木庇は金属板の庇に比べて勾配がやや急になります。伝統工法でつくられる腕木庇は、主に、数寄屋造りなどの純和風建築で用いられます。

屋根の庇に使われる素材について

一口に庇と言っても、その材質や特徴は様々です。住宅で採用される庇にはどのようなものがあるのか、順番に見ていきましょう。

木製庇

骨組みには、水に強く腐食しにくいヒバなどの木材が用いられることが多く、屋根部分はガルバリウム鋼板などの金属板で仕上げるのが一般的です。一昔前は庇といえば木製庇が主流でしたが、最近では耐久性があり取り付けも簡単なアルミ製の庇が広く普及しつつあります。

アルミ庇

既製品として流通している庇の中で、最も一般的なのがアルミ製の庇です。軽くて加工しやすく耐久性・耐食性に優れたアルミは、サッシやルーバー、自動車の部品、そして飲料水の缶にいたるまで、様々な場面で活用されています。デザイン性も高く、表面の仕上げによって表情が変わるのもアルミの特徴の一つです。

ガルバリウム庇

屋根材や外壁材として用いられるガルバリウムは、金属板の中でも錆びにくく熱にも強いなど、耐久性・耐摩耗性に優れた建材の一つです。デザイン性には賛否両論あるもの、モダンな雰囲気とメタリックなカラー展開を好む層からは非常に人気があります。和洋どちらにもマッチするのも特徴です。

ガラス庇

昨今、建物の見栄えを重視して庇をつけないデザインの住宅が人気を集めていましたが、そんなスタイリッシュな外観を損なうことなく設置できるのが、ガラス庇です。透明感があって主張しすぎないデザインが人気で、耐風性や耐水性にも優れています。主に玄関ドア上部に使用されます。

庇を設置するときの注意点とは?

新築する際の設置で雨漏りリスク防止

庇の設置に関しては、新築でもリフォームでも、どちらの場合であっても設置することはできます。しかし、どの種類の庇の場合も、外壁や構造などにビスや釘で固定する必要があります。新築する際には特に問題はありませんが、リフォームする場合には、防水処理をしっかり行っていたとしても、雨漏りの原因になってしまうこともあります。また、新築する際に加入する保険と言うのは、リフォームする際に行った部分は対象外となっています。なので、新たな保険に入る必要があることも覚えておきましょう。お勧めなのは、雨漏りのリスクや費用などを節約するには、新築する際に庇を設置することです。

東向き・西向きの窓は一工夫で快適になる

庇を設置するメリットには、日差しを遮る効果があり、それは太陽高度が高い程効果的ですよね。しかし、言い換えると、太陽高度が低い場合の効果はあまり期待せきません。気温が高くなる夏は、朝日が昇る東向きの窓や夕日が沈む西向きの窓と言うのは、庇を設置しても十分に日差しを遮ることと言うのはできません。ですが、その庇にすだれを取り付けることで、日差しの強い時にはすだれをかけることで、日差しを遮る効果をしっかり補うことが可能です。

隣家に近い窓は十分に検討することも大切

隣家に近い窓の場合は、庇によるトラブルに発展することもあります。例えば、隣地境界線付近まで庇が伸びていると、雨はその庇をつたって隣家へ流れてしまったり、隣家の開閉する窓や住宅設備などに当たったり、歩行の際に邪魔になったりするケースもあるからです。隣家に近い壁になると、基本的には雨や日差しも入りにくくなっているので、庇の効果を十分に発揮できるかについては考えてからの設置がお勧めです。

庇塗装で耐久性をアップさせるポイントについて

庇塗装の材料はペンキ以外から選ぶのがコツ

庇塗装で使用する塗料ですが、合成樹脂調合ペイントをはじめ、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、シリコン樹脂塗料、フッ素樹脂塗料など、塗料と一言でいっても色々な種類があります。この中でも、一番安価なのは合成樹脂調合ペイントで、他の塗料に比べて塗りやすい点が挙げられます。なので、この塗料を庇塗料として選ぶ方は多いです。しかし、合成樹脂調合ペイントと言うのは、日光や紫外線に弱い性質を持っているので、日当たりの良い場所の場合には、大体2年程度で艶は無くなっていき、5年程度経つと劣化もしてきます。庇と言うのは、屋根とは独立したパーツですよね。ですが、建物全体の外観やバランスを考えた際に、同時期に塗装を行うのがメンテナンスではお勧めです。基本的に屋根塗装や外壁塗装と言うのは、約10~15年に1回の頻度で塗り替えを行うのが良いので、庇もそれと合わせて塗り替えを行えるとベストです。合成樹脂調合ペイントを除くアクリル、ウレタン、シリコン、フッ素などに関しては、屋根や外壁塗装の際にも用いられている塗料となっているので、この中から塗料を選べば問題ありません。

庇の取り付け・修理のポイントについて

最近の庇事情とは

最近の住宅と言うのは、傾向として窓の上に庇を設けない造りが増えていますが、なるべく庇は設置するようにするのがお勧めです。基本的に庇は、出入口である玄関や窓上部に取り付けられています。何故、庇を取り付けるかは、雨の吹き込みを防止することだったり、日差しが室内まで入ってしまうことで、内装材を日焼けさせたりしない為の対策です。

では、この庇の取り付けや修理を行う際の注意点を考えてみましょう。玄関と言うのは、かなり大きくなりますよね。柱や腕木などを設けて下らないようにしたり、修理する際には人が乗っても問題が無い強度確保をしたりする必要があります。窓上部は、雨の吹き込みや日差しの入らないだけの出を確保し、開口幅の広いものは中央部が下らないように、腕木の強度に注意しましよう。

何故、最近の新築には庇がないのか

日本の風土の中では、小さな屋根である庇を設置することと言うのは、私達の快適な居住空間を維持していく為にも必要なものと考えられてきています。ですが、建築コストの削減であったり、建物のデザイン性を重視しかったり、そのような理由から最近の建物には庇を取り付けることが少なくなっていることが挙げられます。特に、1mを超える庇や柱などが付いている庇と言うのは、建ぺい率に含まれます。なので、広い建物スペースを確保しようと思う場合に、庇の設置を省くことになってしまっているのが実際です。建ぺい率と言うのは、土地の建物面積の割合いのことを示しており、庇はこれに該当するのでしっかり申請する必要があります。建築する際に、庇を設置した場合には役所申請の必要があり、新築で庇を設置する機会が減ってきています。しかし、庇の設置は後に必要と感じる方は多く、後で庇を設置される方も少なくありません。

庇は後付けすることができる

庇は、コスト削減やデザイン性重視の観点から、設置を省いてしまう方もいます。しかし、小さな屋根の庇でありますが、実は、家屋を守る為には必要不可欠な存在です。なので、建築した後に、「やはり庇を付けたい!」と設置工事を行うケースは珍しいことではありません。庇と言うのは、約1~2日程度の簡単工事で後付けすることが可能です。先程も述べていますが、1m以内の突出しで柱がなければ、建ぺい率に含まれません。なので、庇のない場合は、しっかり条件を考慮した上で設置の検討を行うことがポイントです。

庇の素材には、木製やアルミ素材、ガラス素材、樹脂素材が挙げられますよね。外壁と合ったものを選択できるよう、基本的にはどこのメーカーも色々とカラーバリエーション展開があったり、取り付け方法も選択肢があったりするので、しっかり検討して選ぶことができます。ですが、外壁素材、構造、鉄筋コンクリート、鉄骨造ALCなど、素材によっては取り付けすることができない場合もあり、また、隣家と建物が接近している場合には注意と配慮が必要になります。基本的に、隣り合う建物と言うのは、法律によって50センチ以上お互いが離れていることが定められています。なので、庇の取り付けを検討している場合、隣家との間が50センチ未満である場合には、庇の取り付けが不可であると言うことも覚えておきましょう。

庇の取り付け・修理で費用をおさえるポイント

庇の取付けにかかる費用と言うのは、施工方法や自分が希望する庇の種類、また、現状の設備状況などで変わってきます。修理を行う際も、現状の状態で必要工事も違ってくるので、費用には変動があります。庇の種類に関しては、玄関などの入り口に取り付けるものと、窓の下に取り付けるものがあり、それぞれ間口サイズが違うので、商品価格も自ずと変わってきます。

そして、材質種類でも価格には違いがあります。主な庇の材質種類には、木製、アルミ製、ガルバリウム製などがありますが、その中でも木製は一番高くなっており、ガルバリウム製が一番リーズナブ価格です。なので、庇の費用をなるべく抑えたい場合には、間口サイズや材質種類を考慮して選ぶのがポイントです。庇の取り付けと言うのは、新築で庇を設置する場合に比べると、リフォームの際に後付けする場合では、取り付けや取り外しに関する費用が発生する為、費用は割高になります。

その他にも、庇の設置費用を安く抑えるポイントには、特に自分がメーカーなどにこだわりを持っていない場合、自分が希望している庇の機能を伝えましょう。機能的に希望を満たしている商品提案も可能なので、相談することができます。また、型遅れの商品や業者にある在庫品を知湯する場合には、さらに設置費用を抑えることが可能なので、そういったことに関しても相談してみて下さい。修理も心配であれば、複数業者から見積もりを取ってもらい、比較検討をしてみるのも一つの方法です。

庇の取り付け・修理の種類とメリットとは?

庇の取り付け・修理の種類とメリットについて

外的影響から劣化することを防止する

庇を出入り口や窓に取り付けることにより、雨や雪などが吹き込んでくることから防ぐことができるのはもちろん、窓から入る直射日光や紫外線なども防いでくれる効果があります。その他にも、雨だれの影響で建物の外壁汚れの付着なども防ぐことが可能です。例えば、窓を開けている時に急な雨が降ってきた場合、小雨であれば室内に雨が入り込むことから防ぐことができるので、室内のフローリングや畳などが濡れてしまうことはありません。また、直射日光を浴びることでフローリング、畳、家具などが日焼けしますが、それからも防いでくれるのが庇です。そして、庇間口サイズにも様々なタイプがラインナップされているので、それぞれの間口に合った取り付けを行うことが可能です。庇の出幅を大きくとった方が、庇としての効果がより期待できます。

豊富な素材や種類の中から選択できる

庇に使用されている材質と言うと、木製、アルミ製、ガルバリウム製などの種類がありますよね。特に、木製の庇に関しては日本家屋に最適な素材であり、外観風情を持たせることができ、耐水性や耐久性に優れたものが多く使用されています。また、アルミ製に関しては消音性や耐久性などが優れており、ガルバリウム製は傷付きにくく耐摩耗性や遮熱効果があり、寒冷地域での取り付けにも最適です。庇の修理に関しては、経年劣化で雨漏りなどが発生することもあるので、その際には業者依頼で修理するか交換するか、しっかり判断をしてもらうのがお勧めです。そして、経年劣化してくれば、材質によってはサビなども発生してくる場合もあるので、定期的なメンテナンスで塗装や張り替えなどを行い維持することが大切になります。

庇の劣化症状と塗装時期について

庇は、家を守る為に設置するものですが、長期的に雨風や直射日光などに晒されているので、経年劣化によって傷んでくるのが通常です。庇に汚れが付着していたり、コケやカビなどが繁殖していたり、このように腐食が見られると、やがて庇の落下や雨漏りの原因に繋がっていきます。一般的に庇の耐用年数と言うのは、何もメンテナンスを行っていない場合だと、約20年程度となっています。しかし、庇と言うのは塗装を行うことによって、長持ちさせることができるのです。屋根や外壁の塗装に関しては、約10~15年程度に1回位の塗り替えが一般的になっているので、庇もそれと同じサイクルでメンテナンスをして塗り替えを行っておくと、しっかり庇を保護することができて、正気的に使っていくことも可能です。

庇塗装の費用単価の基本

基本的に、庇塗装を行う際の単価相場と言うのは、一箇所約2000~3000円程度となっています。但し、この目安と言うのは、外壁塗装と一緒に庇と塗装も行った場合の金額相場になります。なので、もし、庇塗装だけ個別に行うことを検討されている場合には、足場代や現場諸経費なども追加発生することを覚えておきましょう。なので、費用節約の為にも庇塗装は、外壁塗装と一緒に行うことがお勧めです。庇と言うのは、2Fなどの高い場所にある場合も多いので、安全面や品質面においても足場を組む必要があります。外壁塗装と一緒に行えば、足場をそのまま活用して庇のメンテナンスを行うことができでお得です。庇工事をお得でありながら良い工事を行う為にも、必ず外壁塗装の見積もりに入れるのがコツです。

外壁とセットで庇塗装を行う場合

庇塗装の費用単価と言うのは、庇の大きさにもよって異なります。しかし、小さい庇であれば約1500円/箇所、大きい庇であれば約2500円/箇所、これが大まかな目安になります。この単価相場は、外壁塗装や屋根塗装などと一緒に庇も施工した場合です。

庇塗装のみで施工を行う場合

庇単体の塗装では、その他諸経費が発生するので、金額相場はどうしても割高になります。塗装する際に出る廃材などを処分する費用や、施工する際に塗装しない場所を養生する為に養生費、その他にも、運搬費や駐車場代なども必要経費になってきます。なので、作業工賃や諸経費を合わせると総額約1.5万円~が目安になります。

梯子で作業することが不可の場合

庇の施工を梯子や脚立で塗装作業を行うことが不可の場合、仮設足場と言うものが一般的に必要です。仮設足場の費用相場に関しては、約30000円~100000円となっており、施工範囲によっても費用は異なります。

庇が腐食している為に塗装が不可の場合

庇が腐食してしまっている場合には、庇に塗装することが不可のケースがあります。なので、庇の補修や交換を行う必要がある場合があります。例えば、庇の補修や交換を行う際、庇の素材でも変わってきますが、約30000円~150000万円程度が目安です。

庇塗装の施工手順と最適塗料とは?

庇のメンテナンスと補修方法について

➀塗装

一般的な戸建てでの塗装になると、庇表面には板金が使用されている場合が多く、その大半はガルバリウムかアルミとなっています。ガルバリウム製で庇が塗装してある場合、再塗装することで鋼板をサビから守ることができます。庇塗装のメンテナンスは、基本的に屋根塗装や外壁塗装と同時に行われているケースが殆どです。

②取り替え

庇に傷みが激しく出ていたり、傾いてしまっていたりする場合には、庇を解体して新しく交換を行います。この場合には、周辺の外壁も剥がす必要があり、その分費用はどうしても割高になります。庇のシーリングの傷みや周辺のクラックを見つけた際には、直ぐに相談することをお勧めします。放置せずに対処することが大事になります。

一般的な庇塗装の施工手順について

➀下地処理

下地処理の工程では、塗装面のコケ、汚れ、旧被膜などを、ワイヤーブラシなどを用いてしっかり落とし、塗装する下地をきちんと整えていきます。外壁塗装と一緒に施工する場合、高圧洗浄で取り除いて行くのが一般的です。汚れを落とすことによって、庇の塗料がしっかり庇に密着するので、下処理とても大切です。この下地処理を怠ってしまうと、約2~3年」で庇の塗装が剥れてしまうので、下地処理をしっかり行うことで塗装の仕上がりも変わってきます。

②下塗り

庇塗装する際に適した下塗り材を、下塗りでしっかり塗っていきます。庇の鉄部にはサビ止めを使用したり、木部にはシーラーや上塗り用塗料などが下塗りとして採用されていたりすることが多いです。下塗り材と言うのは、サビの発生を抑えることはもちろん、上塗りの定着が良くなるようにする工程です。庇を長持ちさせる工程なので丁寧に行われ、塗る箇所が広い場合にはローラーを用いたり、狭い場合には刷毛で細かく塗ったりします。

③上塗り

上塗りに使用する塗料と言うのは、塗装のグレードで耐用年数が変わってきます。なので、用途に合わせて塗料グレードを選択することが大事なポイントです。上塗りは基本的に2回に分けて行われており、塗装の持ちに関しても良くなります。庇塗装に最適な塗料は、ウレタン、シリコン、フッ素、この中から選べば問題ありません。今挙げた中では、一番耐久性の低いウレタン塗料がお勧めですが、木部や鉄部の塗装と相性が良くなっています。

まとめ

コスト削減やデザイン重視の観点から、最近の新築住宅では見かけることの少なくなってきた庇は、家も人も快適に過ごすために大変重要な存在です。窓や扉の上部に取り付けられた小さな屋根の庇は、直射日光が室内に入ることを遮ったり、雨水の侵入や外壁の汚れを防いだりすることに役立っています。一部の素材や構造の外壁を除き、庇の後付けは比較的簡単な工事で設置することもできるため、庇のない家にお住いの方は庇の取り付けを検討してみてはいかがでしょうか。

アプローチ

有限会社岩井工業所からのお知らせ

2017-07-22

2016-09-08

2016-05-04

2016-03-02

2016-02-24

| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |

へいせいマークⅡガルバ製先付用 購入はこちらへ

へいせいマークⅡガルバ製後付用 購入はこちらへ

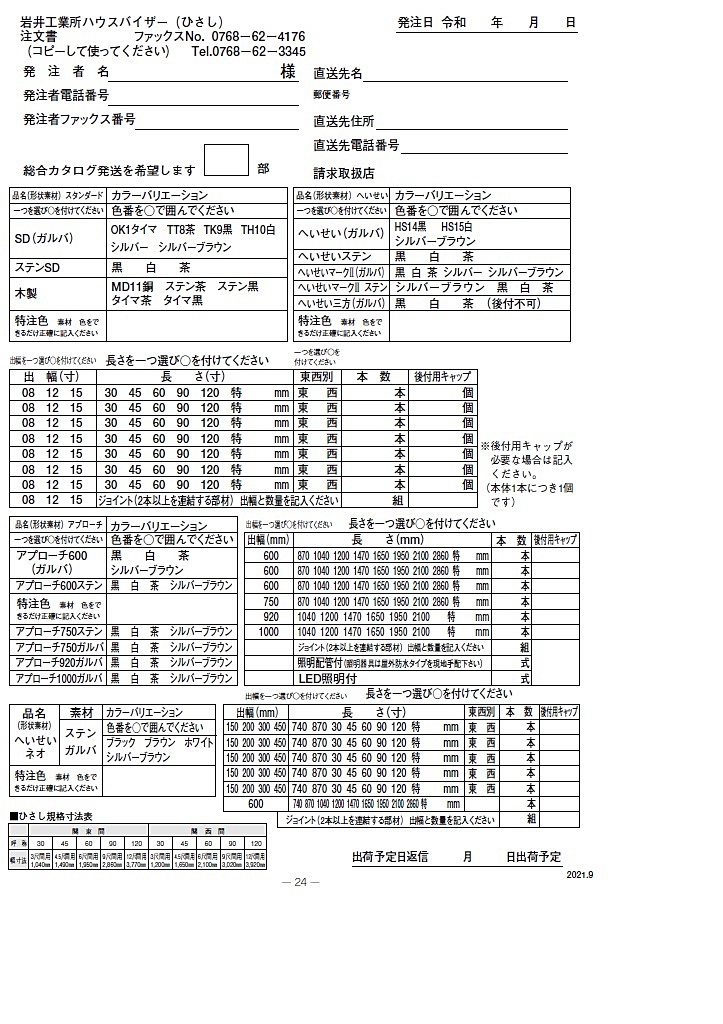

注文書 印刷はこちら PDFよりダウンロード

faxで注文する0768-62-4176 (2017-10-02 ・ 160KB) |

岩井工業所製品 購入はこちらへ

電話で問い合わせする 0768-62-3345

平日 土日 午前8時から午後7時まで